廃棄牡蠣殻から高機能樹脂へ

—SDGs時代の無機フィラー入り樹脂材料開発と石川式自動乳鉢の活用―

ユーザー様事例紹介 株式会社DJK様

1.廃棄牡蠣殻を活かす、株式会社DJK様の無機フィラー入り樹脂材料開発

プラスチックの資源循環や環境負荷の低減が求められる中、バイオマス材料やリサイクル材を活用した高機能樹脂の研究開発が加速している。とくに、無機フィラーの選定と分散性は、材料物性の安定性や成形性に直結する重要な要素となる。

株式会社DJK様(以下DJK様)ではこの課題に対し、従来廃棄されてきた牡蠣殻(かきがら)を原料とした無機フィラーの開発に取り組んできた。牡蠣殻は炭酸カルシウムを主成分とし、白色度・硬度・耐熱性に優れているほか、海洋資源の再活用という観点からもSDGsへの寄与が期待される素材である。

本事例で製造されたのは、牡蠣殻をベースとした無機フィラーをバイオプラに混練した無機フィラー入り樹脂材料である。粉砕、焼成、分散、乾燥、混練といった各処理工程はすべてDJK様社内で完結しており、工程間の一貫性と再現性の高い処理が実現されている。

この製造プロセスの中で、石川工場製の18号自動乳鉢(石川式撹拌擂潰機)が解砕・粒度調整・混合の工程を担っている。工程全体のなかでは中間処理の位置づけとなるが、フィラーの物性を左右する重要な役割を果たしている。本稿では、DJK様における無機フィラー入り樹脂材料の製造プロセスと、そこにおける石川式自動乳鉢の活用事例を紹介する。

18号自動乳鉢 全景

2.無機フィラー入り樹脂の製造プロセス全体

2.1 牡蠣殻を用いた無機フィラーの再資源化

本事例で製造された無機フィラー入り樹脂は、DJK様の社内ですべての工程が完結している。原料には、廃棄物として処理されてきた牡蠣殻を再利用。資源循環と環境負荷低減の両立を目指す、実践的なアップサイクル事例である。

2.2 工程概要と主要ステップ

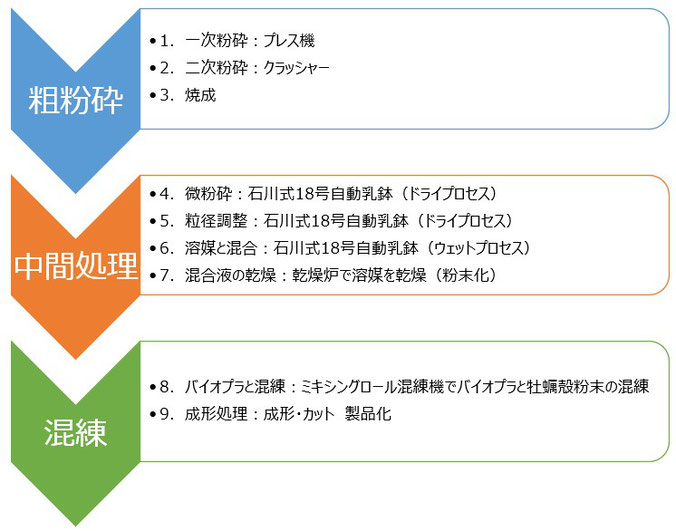

全体の製造プロセスは、おおまかに以下の9つのステップに整理できる。

図1.無機フィラー入り樹脂材料の工程概要

2.3 石川式自動乳鉢による中間プロセスの担保

微粉砕・粒度調整の工程では、石川式18号自動乳鉢が使用されている。まず、焼成後の牡蠣殻粉末に対して乾式で一定粒径まで粉砕処理を行う。その後、同じ装置内に溶媒を添加し、湿式状態で均質な混合を実施する。この段階で、牡蠣殻粉末と溶媒は密度差があるにもかかわらず、乳棒の回転圧力により効率よく混合される。

2.4 混合液の乾燥と後工程への接続

自動乳鉢で得られた混合液は、乾燥処理によって再び粉末化される。この乾燥粉末が最終的な無機フィラーとなり、次の工程へと渡される。最終段階では、バイオプラ(生分解性樹脂)との混練が行われる。加熱状態のミキシングロール混練機によってフィラーとポリマーが均一に混ざり合い、成形・プレス処理を経て、無機フィラー入り樹脂材料が完成する。

3. 解砕・粒度調整・混合処理を一台で――石川式自動乳鉢の活用

製造プロセスの中の「微粉砕・粒度調整・溶媒混合・乾燥」工程において、石川式18号自動乳鉢がどのように活用されているかを具体的に解説する

3.1 乾式から湿式への連続処理を可能にする装置

DJK様では、焼成済みの牡蠣殻粉末に対して、石川式18号自動乳鉢を用いた一連の処理を実施している。この装置は、乾式粉砕・粒度調整・湿式混合という本来は別装置で行う処理を、一台で連続的に行うことができる点が特徴である。

初期状態の牡蠣殻粉末はまだ粒径にばらつきがあり、そのままでは混合や成形に不向きである。ここで、18号自動乳鉢によって粉砕と均質化を行い、粒度分布を工程設計に適した状態へと整える。この段階では、溶媒は加えず乾式で処理を行う。

3.2 溶媒を加えた混合処理へ移行

粒度が整った段階で、同一装置内に溶媒を投入し、湿式での混合工程に移行する。このように乾式から湿式への切り替えを容器交換なしに行える点が、18号自動乳鉢の大きなメリットである。

乳棒と乳鉢の間にかかる荷重と回転による剪断効果により、牡蠣殻粉末と溶媒が効率的に混合され、均一なスラリー状混合液が得られる。粉体の凝集を解きほぐしながら混合する動作は、人手による“手すり”作業を再現した設計に基づくもので、粘度が高くても材料を逃さず処理できる。

3.3 混合液から乾燥粉末へ - - 次工程への橋渡し

自動乳鉢によって得られた混合液は、その後の乾燥工程によって再度粉末化される。この乾燥粉末が、無機フィラーとして最終的にバイオプラと混練される工程へと送られる。

このように、18号自動乳鉢はプロセス中盤において「解砕」「粒度調整」「溶媒混合」の三工程を担いながら、材料の特性を損なうことなく工程の合理化と安定化を実現している。装置の特性を最大限に活かしたDJK様の活用例は、他の再資源化・樹脂開発プロジェクトへの応用可能性を示唆するものでもある。

4. 製造現場と技術者の工夫

4.1 小規模設備でも完結する製造プロセス

DJK様では、限られたスペースと設備の中で、原料処理から混練までのすべての工程を社内で完結させている。大型の生産ラインではなく、小型機器と手作業の組み合わせによって柔軟に対応できる点が、試作や材料開発における強みとなっている。

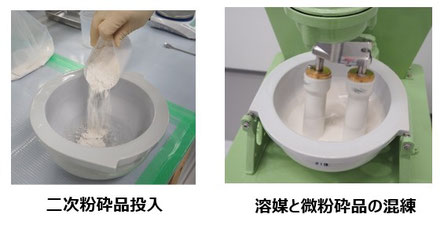

図2.各工程後の材料状態(オレンジの工程で自動乳鉢を使用)

4.2 石川式18号自動乳鉢の運用現場

自動乳鉢は、一人の技術者が丁寧に操作・管理している。処理時間などの設定値は、経験と試験を重ねて決定されており、機械に任せきりではない“エンジニアの工夫”による最適化がされている。

また、処理量や材料の性状に応じて、同一装置を乾式・湿式で使い分けるなど、汎用性を活かした運用がなされている。

図3.石川式18号自動乳鉢の使用中の様子

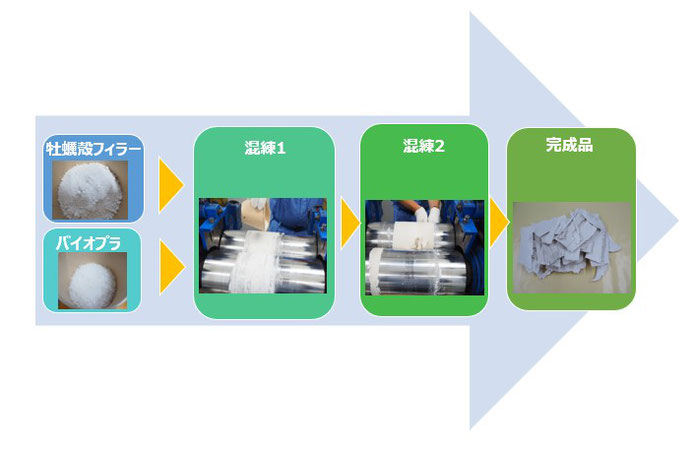

4.3 最終混練工程を担うミキシングロール混練機の活用

乾燥後の粉末は、別の設備であるミキシングロール混練機によってバイオプラと混練される。この混練機では、高温・高粘度条件下での材料混合が行われ、均一で高品質な最終樹脂が得られる。

図4.ミキシングロール使用中の様子

5.まとめ:石川式が支える持続可能な材料づくりの現場

5.1 技術と工夫で広がる素材開発の可能性

今回紹介したDJK様の事例では、牡蠣殻という地域資源を用いたバイオマス樹脂材料の製造に、石川式18号自動乳鉢が中間処理装置として活用された。素材の微粉砕、粒度調整、溶媒による混合処理までを一台で担い、後工程での混練の成否を左右する重要な役割を果たしている。

こうした限られた設備でも“使える材料”をつくれる柔軟性こそが、今後の素材開発においてますます価値を持つといえる。

5.2 自動乳鉢が果たす役割の再考

石川式自動乳鉢には、ただ混ぜるだけでなく、「材料のポテンシャルを引き出す初期化装置」としての側面があると、私たちは仮説を立てている。微細な粒度、均一な分散、溶媒との密ななじみ——それらの状態は、材料がその後どんな性能を発揮できるかの“起点”になる。

つまり、乳鉢は単なる前処理装置ではなく、「素材進化のスイッチ」なのではないか? そう考えると、ナノ材料、高粘度樹脂、機能性粉体など、従来では加工が難しい素材への応用可能性が一気に広がってくる。

5.3 現場起点の改善が支える技術進化

この装置は、決して大規模な量産ラインの中核ではない。だが、「まずは1バッチつくってみたい」「少量でも性能を確かめたい」という現場にとって、強力な相棒になりうる。

そして、そうした試作・検証の積み重ねが、新しい材料やプロセスの“芽”を育てる。DJK様のような現場発の創意工夫こそが、サステナブルな素材づくりの標準をつくっていくのかもしれない。

石川式自動乳鉢の活用が期待される分野(例)

· ナノカーボン・グラフェン・CNT系材料の一次分散

· 複数粉体の粒度調整と選択的混合処理

· 廃材系フィラーや天然由来材料のリサイクル応用

· 試作材料のスクリーニングや製法開発の初期段

5.4 最後に:読み手のみなさんへ

素材開発の現場に正解はない。あるのは、目の前の材料をどう活かすかという問いと、そこに向き合う技術者の工夫だけだ。

この事例が、みなさんの研究や工程の中で、「自動乳鉢、うちでも使えるかも?」という小さな気づきにつながれば幸いである。

また、この事例の紹介は、株式会社DJK様のご協力なくして実現しなかった。現場の知恵と実践を共有いただいたことに、あらためて感謝の意を表したい。