【産総研 共同評価】もうバラつきに悩まない。材料開発を加速する「再現性」の新常識

~超小型自動乳鉢「Tiny」が実現する、手作業と同等の全固体電池材料の混錬プロセス~

概要

先端材料開発において、粉体の混錬は極めて重要ですが、手作業による再現性のバラつきが長年の課題でした。この課題を解決するため、弊社は国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)電池技術研究部門と共同で、超小型卓上型自動乳鉢「Tiny」が手作業を忠実に再現できるかを評価しました。今回、手作業の乳鉢材料としてメノウを、自動乳鉢材質としては、磁器製、内面釉薬付磁器製、メノウの3種類を用いました。また、先端材料として全固体電池向け正極材を用いました。

結論

厳格な評価の結果、「Tiny」は適切なツール(内面釉薬付き磁器乳鉢)や条件を用いることで、手作業を忠実に、科学的に再現できることが実証されました。

【再現性を裏付ける主要なデータ】

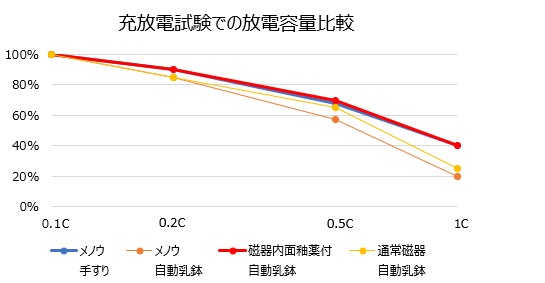

• 充放電特性の一致: 最終製品(全固体電池)の充放電特性において、手作業(メノウ)と自動乳鉢(内面釉薬付き磁器)のグラフが低レートから高レートまで重なり合いました。

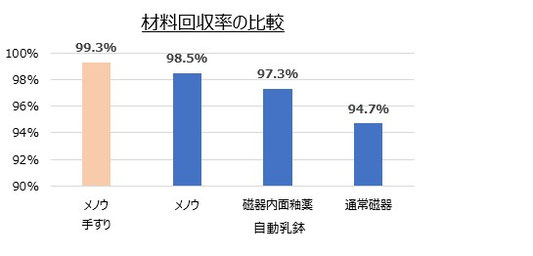

• 高回収率の維持: 全ての条件で95%近傍という高い材料回収率を達成し、貴重なサンプルのロスを防ぎます。

• 組成の均一性: XRF分析により、手作業と自動乳鉢(メノウ、釉薬付磁器)はほぼ同じ組成比であり、品質の均一性が保たれていることが確認されました。

この成果は、研究開発の前提条件となるデータの信頼性を飛躍的に高め、試行錯誤の高速化による開発全体のスピードアップに貢献します

詳細

1.なぜ自動乳鉢が必要なのか? -再現性の壁が研究開発のボトルネックに-

全固体電池をはじめとする先端材料の研究開発において、正極合材などの粉体を均一に混錬・複合化する工程は、最終製品の性能を大きく左右する極めて重要なプロセスです。そして、多くの研究開発の現場では今なお、この繊細な工程を熟練と感覚が求められる「手作業の乳鉢処理」に頼っているのが現状ではないでしょうか。

手作業には、微調整が利くといったメリットがある一方、研究開発のスピードと精度を阻害する、看過できない課題も潜んでいます

• 毎回、少しずつ結果が違う気がする…

• 処理条件を決めても、担当者が変わるとデータが揃わない…

• 実験数が増えてくると、自分でも最初の頃と同じ条件を維持できているか不安になる…

こうした再現性の確保という根深い問題は、多くの研究者が認識している共通の悩みです。

この課題を解決する最も直接的な手段が、処理条件を一定に保てる「自動乳鉢」の導入です。しかし、いざ自動化を検討する際には、多くの研究室で2つの大きなハードルが立ちはだかります。

1. 【データ互換性への不安】 「自動化によって、これまで手作業で積み上げてきた貴重な実験データとの互換性が取れなくなるのではないか?」

2. 【少量多品種実験での手間】 「少量で、かつ実験水準が多い研究開発段階で、その都度、自動機の準備をするのはかえって手間ではないか?」

これらの漠然とした不安や手間の感覚が、研究開発現場での乳鉢処理の自動化を阻む大きな壁となっています。

もし、手作業によるバラつきの問題から解放され、なおかつ過去のデータとも整合性が取れるとしたら。そして、少量多品種の実験にも柔軟に対応できるとしたら。 それこそが、研究開発の現場が本当に求める自動化の姿ではないでしょうか。

本稿では、こうした課題と不安を解消するために開発された「石川式自動乳鉢 Tiny」が、手作業をいかに忠実に再現できるかを実証した評価結果について、詳しくご紹介します。

2.解決策の提示と最大の疑問 -石川式自動乳鉢は手作業を『再現』できるのか?-

前章で述べた「データ互換性への不安」や「少量多品種実験での手間」といったハードルを乗り越えるには、何が必要なのでしょうか。私たちは、その答えは一つしかないと考えています。それは、自動乳鉢が「手作業を忠実に再現できる」ことを、誰もが納得できる客観的なデータで証明することです。

では、「手作業の再現」を証明するには、何を比較すればよいのでしょうか。私たちは、研究開発者が最も重要視するであろう、以下の4つの観点から徹底的な比較評価を行うことを提案します。

1. 【材料回収率】貴重なサンプルを無駄にしないか? 研究開発段階の材料は、まだ量産されておらず、非常に高価なことが少なくありません。少量ずつ、多くの水準で試験を行うため、処理による材料ロスは死活問題です。自動化によって、手作業と同等の高い回収率が維持できるかは、最初の関門です。

2. 【組成ズレ】品質の均一性は担保されるか? 複数の材料を均一に混錬する際、手作業で丁寧に行っていたプロセスを自動化しても、組成にズレが生じないかは重大な懸念点です。自動処理後も、材料の組成が完全に維持されている必要があります。

3. 【ミクロの視点】粒子レベルで違いは生じないか? マクロな特性だけでなく、SEMなどで観察した際に、粒子形状や分散状態が手作業の結果と異なっていてはいけません。ミクロレベルでの同等性の確認も不可欠です。

4. 【最終製品の特性】完成品の性能は「同等」か? そして最も重要なのが、処理した材料を用いて作製した最終製品(今回は全固体電池)の特性です。ここで重要なのは、特性が手作業の結果と「同等」であることです。仮に特性が良くなったとしても、それは「再現」ではなく、別のプロセスになってしまいます。これまで蓄積してきたデータとの互換性を保つには、良くも悪くもならない「同等性」が求められるのです。

これら4つの観点をクリアして初めて、「自動乳鉢は手作業を再現した」と自信を持って言うことができます。

しかし、ここで一つの根源的な疑問が浮かびます。

そもそも、なぜ石川式の自動乳鉢は、これほど複雑な手作業を再現できると考えるのでしょうか?

その答えは、弊社創業者・石川平蔵が「手作業の再現とは何か」を考え抜いた末にたどり着いた、独自の技術思想にあります。 創業者が100年以上前、魚のすり身を自動で作る機械の開発依頼を受けた際、彼は熟練の職人の動きを徹底的に観察しました。職人の手作業の本質は、すり身全体の状態を「観察」し、練りが足りない部分を「判断」し、そこを重点的に練るという「処理」を繰り返すことで、均一性を実現していることにありました。

AIのない時代、機械にこの「観察→判断」をさせることは不可能です。そこで石川平蔵は発想を転換し、「乳棒の軌道を、乳鉢内のあらゆる箇所に対して万遍なく、均一に、かつ密にすることで、人の判断を介さずとも強制的に均一な状態を創り出す」という技術を開発しました。

この「石川式」の思想と技術が、現在の自動乳鉢にも脈々と受け継がれています。 この独自技術があるからこそ、私たちは「石川式の自動乳鉢でなければ、手作業の再現は成し得ない」と確信しているのです。

次の章では、この思想を具現化した「石川式自動乳鉢 Tiny」が、先に述べた4つの厳しい観点において、手作業をいかに忠実に再現したか、具体的なデータと共にご覧いただきます。

3.客観的な実証 -産総研との共同評価-

前章で、私たちは「石川式の自動乳鉢は手作業を再現できる」という自信と、その根底にある技術思想について述べました。しかし、その主張が真実であるかは、厳格かつ客観的な第三者の目によって評価されて初めて証明されるものです。

そこで私たちは、国内の電池研究をリードする機関の一つである、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)電池技術研究部門に、今回の比較評価を依頼しました。 評価をご担当いただいたのは、エネルギー・環境領域 電池技術研究部門の小林弘典総括研究主幹が率いる研究チームです。

今回の評価が極めて客観的で信頼性の高いものであることを示す重要なポイントが2つあります。

第一に、私たちは評価の公平性を期すため、評価の設計から実施まで、そのすべてを小林総括研究主幹のチームに委ねました。つまり、評価項目や試験条件の決定、さらには評価に用いる正極材料や固体電解質の準備に至るまで、すべてを産総研様に行っていただいたのです。

第二に、小林総括研究主幹のチームでは、今回の評価前から私たちの「Tiny」をご使用いただいており、その使い方を熟知されていました。その上で今回の厳密な評価に臨んでいただけたことは、私たちにとって大変光栄なことでした。

私たちが産総研様に提供したのは、評価に使用する弊社製品「Tiny」本体と、特性の異なる複数の乳鉢/乳棒です。今回の評価では、単に「手作業 vs 自動乳鉢」という単純な比較に留まりません。手作業で一般的に用いられる「メノウ乳鉢」を基準とし、自動乳鉢「Tiny」で用いる3種類の異なる材質の乳鉢(メノウ、内面釉薬付き磁器、通常磁器)が、それぞれどのような結果を示すのかを徹底的に比較しました。 これにより、「どの乳鉢材質の組み合わせが、最も手作業を忠実に再現できるのか」という、さらに一歩踏み込んだ問いに答えることを目指しました。

評価に用いた各乳鉢の材質と、その物性値は以下の通りです。「表面粗さ(Ra)」が、後の結果を読み解く上で重要な鍵となります。

乳鉢/乳棒材料表

| 手作業 | 自動乳鉢 | |||

| 材質 | メノウ | メノウ | 内面釉薬付磁器 | 通常磁器 |

| 表面粗さ(Ra) | 0.024 | 0.024 | 0.128 | 3.342 |

これらの乳鉢を用い、以下の試験条件で評価が行われました。

試験条件一覧

| 項目 | 内容 |

| 評価項目 | ①材料回収率 ②材料組成ズレ ③SEM写真観察 ④充放電特性(放電容量特性) |

| 使用機器 | 超小型 卓上型自動乳鉢「Tiny」 |

| 正極活物質 | LiNbO3-coated NCM811(10μm) |

| 固体電解質 | LPS(産総研様レシピ) |

| 混合比 | 75:25(=正極活物質:固体電解質【質量比】) |

| 処理量 | 1g |

| 試験荷重 | 40 gf |

まさに、手心の一切ない、真の実力が問われる舞台が整いました。

果たして、この厳格な条件下で「石川式自動乳鉢 Tiny」は、前章で掲げた4つの観点において、手作業を忠実に再現することができたのでしょうか。そして、手作業に最も近い結果を示したのは、どの乳鉢だったのでしょうか。

次の章から、いよいよその詳細な評価結果を一つずつ見ていきましょう。

4. 詳細なデータ解説 -4つの視点で見る、手作業との一致-

産総研様との厳格な共同評価の舞台が整いました。この章では、私たちが「手作業の再現」を証明するために掲げた4つの観点、「①材料回収率」「②材料組成ズレ」「③SEM写真観察」「④充放電特性」について、得られたデータを一つひとつ詳しく見ていきましょう。

4-1. 【材料回収率】貴重なサンプルを無駄にしない、95%以上の高い回収率

研究開発段階において、効果で少量しか扱えない材料のロスは、可能な限り避けたいものです。まず、1gの座色油を処理した後の回収率を比較しました。

結果はご覧の通り、通常磁器乳鉢を含む全ての条件で約95%近傍という、非常に高い材料回収率を達成しました。これは、自動乳鉢「Tiny」が、貴重なサンプルを無駄にすることなく効率的に処理できる能力を持っていることを示しています。

さらにデータを詳しく見ると、第3章でご紹介した乳鉢の「表面粗さ(Ra)」と「材料回収率」の間に明確な相関関係があることがわかります。表面が滑らかな(表面粗さが小さい)メノウ乳鉢では回収率が最も高く、表面が粗い通常磁器乳鉢では回収率が少し低くなる傾向が見られます。これは、乳鉢や乳棒の微細な凹凸に材料が入り込んでしまうためと考えられます。しかし、最も粗い通常磁器でも95%近い回収率を確保しており、実用上、大きな課題にはなりません。

4-2. 【組成ズレ】品質の均一性を維持

次に、複数の材料を混合する際に、その組成が均一に保たれているかを確認しました。XRF(蛍光X線分析)を用いて、処理後の正極活物質に含まれるNi/SとNb/Niの組成比率を測定した結果が下の表です(組成比を”手すり(手作業)“の値で規格化しています)。

組成比の比較

| 種類 | Ni/S | Nb/Ni | 備考 |

| 手すり(手作業)(メノウ) | 1.00 | 1.00 | |

| 自動乳鉢(メノウ) | 1.05 | 1.02 | 手すりと同等 |

| 自動乳鉢(釉薬付磁器) | 1.00 | 1.02 | 手すりと同等 |

| 自動乳鉢(通常磁器) | 1.16 | 1.03 | 手すりと組成ズレ |

※本測定には波長分散小型傾向X線分析装置Supermini200(リガク性)を用いた

結果は手作業(メノウ)自動乳鉢のメノウ、釉薬付磁器はほぼ同じ組成比であることがわかります。ただ、通常磁器鉢での結果は、手すり(メノウ)との結果に乖離が生じました。これは、手すりと自動乳鉢との差異というよりは、乳鉢の材質の差異であり、通常磁器鉢はメノウや釉薬付磁器に比べると表面粗さが粗いために、材料が被着しやすいのではないかと思われます。

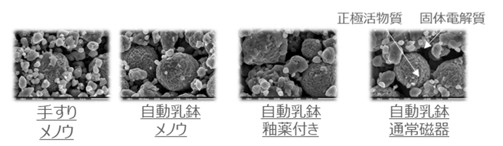

4-3. 【SEM写真観察】ミクロの視点で見る、粒子レベルでの同等性

マクロな特性だけではなく、粒子レベルでどのような変化が起きているかをSEM(走査型電子顕微鏡)で観察しました。

SEM観察像

正活物質の一次粒子を観察するとどれも粒子そのものが粉砕されておらず、正活物質と固体電解質が適度に分散されていることがわかります。自動乳鉢の釉薬付磁器は手すりと正極活物質の表面状態は同等であるが、自動乳鉢のメノウと通常磁器は表面が滑らかになっているように見えます。

4-4. 【充放電特性】決定的な証拠 ― 最終製品の性能で「手作業」を再現

そして、最も重要な最終製品の性能評価です。処理した材料を用いて作製した全固体電池の充放電特性を比較しました。この結果こそが、「手作業を再現できたか」という問いに対する最終的な答えとなります。

結果は、私たちの期待を確信に変えるものでした。 青線で示した手作業(メノウ)と、赤線で示した自動乳鉢(内面釉薬付き磁器)のグラフが、低レートから高レートまで、重なり合っています。これは、自動乳鉢「Tiny」が、内面釉薬付き磁器乳鉢を用いることで、手作業のプロセスと結果を再現したことを示す、決定的な証拠です。

ここで、一つの疑問が浮かびます。表面が最も滑らかな自動乳鉢(メノウ)が、なぜ手作業と一致しなかったのでしょうか。 実は、評価後にその理由が判明しました。今回使用した自動乳鉢用のメノウ乳棒は、他の乳棒と先端形状が異なり、より尖っていたのです。荷重は同じでも、接触面積が小さくなるため、材料にはより大きな圧力がかかってしまいます。つまり、意図せず「過剰な力」で処理してしまったために、特性に違いが現れたと考えられます。これにより、前章の正極活物質の表面状態に差異が生じて、充放電特性に影響が出たのではないかと推定しています。また、自動乳鉢の通常磁器についても同様の要因で充放電特性が劣化していると考えています。

しかし、この発見は失敗ではありません。むしろ、「適切なツール(乳鉢・乳棒)を選択しさえすれば、Tinyは手作業を再現できる」という事実を、より強力に裏付けるものです。そして、再現性を左右する重要なパラメータを、人の感覚ではなく、ツール形状という物理的な要素で制御・管理できるという、自動化ならではの大きなメリットをも示しています。

以上の4つの視点から、石川式自動乳鉢「Tiny」が、手作業を忠実に、そして科学的に再現できることが実証されました。

5. 結論 ― Tinyがもたらす「研究開発効率の飛躍的向上」とは

今回の産総研様との厳格な共同評価によって、一つの明確な結論が導き出されました。 それは、「石川式自動乳鉢 Tinyは、適切なツール(内面釉薬付き磁器乳鉢)を用いることで、手作業を忠実に、そして科学的に再現できる」ということです。

回収率は95%以上を維持し、組成のズレも一切生じさせず、SEMで観察した粒子状態も同等。そして何よりも、最終製品である全固体電池の充放電特性という最も重要な指標において、手作業の結果とほぼ一致するというデータが得られました。

この事実は、第1章で述べた研究者の皆様が抱える「自動化への不安」を解消する、明確な答えとなります。

では、この「手作業の再現」という成功が、研究開発の現場に何をもたらすのでしょうか。それこそが、私たちが掲げる「手作業×自動化=研究開発効率の飛躍的向上」の真の意味です。これは、具体的に以下の3つの価値として、皆様の研究を力強く後押しします。

1.再現性の向上による「信頼できるデータ」の創出 作業者やその日のコンディションによる結果の「バラつき」から、研究者を解放します。Tinyが生み出す常に一定の結果は、実験の前提条件を盤石なものにし、データの信頼性を飛躍的に高めます。これにより、より本質的な考察に集中することができます。

2.手作業からの解放これまで乳鉢での混錬作業に費やしていた時間を、Tinyが肩代わりします。その間に、より創造的で付加価値の高い業務に時間を使うことができるようになります。

3. 試行錯誤の高速化による「開発全体のスピードアップ」 信頼できるデータが、より多くの実験をしつつ、より速いサイクルで生み出すことができます。これは、研究開発のPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルそのものを加速ることに相当し、開発全体のスピードを大幅に向上させます。

手作業の再現は、もはや乗り越えるべき「壁」ではありません。 それは、石川式自動乳鉢「Tiny」が提供する、研究開発の「新常識」です。

6.最後に

本評価試験の実施にあたり、国立研究開発法人産業技術総合研究所 電池技術研究部門の小林弘典総括研究主幹をはじめとする研究チームの皆様に、多大なるご協力を賜りました。皆様には、材料回収率、組成ズレ、SEM写真観察、充放電特性といった多岐にわたる詳細なご評価をいただき、本製品の有効性を実証する上で大変貴重なデータを得ることができました。 ここに記して深く感謝の意を表します。

よくある質問

Q1: 自動乳鉢「Tiny」を導入することで、これまで手作業で蓄積した貴重な実験データとの互換性(データコンパチビリティ)は失われませんか?

A1: 適切なツールと条件を用いることで、既存の手作業データとの高い互換性が実証されています。

多くの研究開発現場では、自動化によるデータ互換性への不安が大きなハードルとなっています。しかし、産総研との共同評価により、Tinyが手作業を忠実に再現できることが客観的なデータで証明されました。

具体的には、全固体電池の正極合材処理において、内面釉薬付き磁器乳鉢を使用した場合、手作業の結果と最終製品の性能を示す充放電特性(放電容量)のグラフが低レートから高レートまでほぼ重なることが確認されました。これにより、特性が良くも悪くもならない「同等性」が証明され、これまで積み重ねてきたデータ資産との整合性を保つことが可能です。

Q2: 「石川式自動乳鉢」は、熟練の技術が求められる繊細な手作業を、具体的にどのような技術で再現しているのですか?

A2: 人の「観察・判断」を介さず、乳鉢内のあらゆる箇所に均一かつ密に乳棒軌道を描くこと、乳鉢のどこにでも一定の力を加える独自の「石川式」技術思想に基づいています。

熟練の研究開発者達は材料の状態を「観察」「判断」し、練りが足りない部分を重点的に「処理」することで均一性を実現します。AIのない時代にこの機能を機械に持たせるため、石川式自動乳鉢の創業者である石川平蔵は発想を転換しました。

この技術思想は、乳棒の軌道を、乳鉢内のあらゆる箇所に対して万遍なく、均一に、かつ密にすることで、人の判断を介さずとも強制的に均一な状態を創り出すというものです。この独自技術があるからこそ、私たちは「石川式の自動乳鉢でなければ、手作業の再現は成し得ない」と確信しています。

石川式の独自技術については、こちらで詳細に説明しておりますので、ご一読ください。

Q3: 研究開発で扱う高価なサンプル(少量多品種)について、材料ロス(材料回収率)はどの程度に抑えられますか?

A3: 処理量1gの試験において、全ての乳鉢の材質で95%近傍という非常に高い材料回収率を達成しました。

研究開発段階の材料は高価であることが多く、材料ロスは死活問題となります。産総研様との共同評価では、1gの材料を処理した後、最も表面が粗い通常磁器乳鉢であっても95%近い回収率を確保しており、実用上、大きな課題にはなりません。

回収率は乳鉢の表面粗さ(Ra)と相関があり、表面が滑らかなメノウ乳鉢で最も高い回収率を示しました。Tinyは貴重なサンプルを無駄にすることなく効率的に処理できる能力を持っています。

Q4: 手作業の再現において、乳鉢の材質や乳棒の形状は結果に影響するのでしょうか。推奨される材質は何ですか?

A4: 乳鉢の材質や乳棒の形状は結果に大きく影響し、手作業の際にどの材質を使用していたかによります。今回、手作業でメノウ乳鉢を使っての評価でしたので、表面粗さ(Ra)が同程度の内面釉薬付き磁器乳鉢が最適です。

他の材質、例えばメノウ乳鉢では充放電特性に差異が生じましたが、これは乳棒の先端形状の違いにより、意図せず材料に「過剰な力」がかかってしまったためだと推定されています。

この結果は、「適切なツール(手作業と同材質の乳鉢・乳棒)や条件(乳鉢、乳棒の形状)を選択しさえすれば、Tinyは手作業を再現できる」という事実を裏付けるものです。また、再現性を左右する重要なパラメータを、人の感覚ではなく、ツール形状という物理的な要素で制御・管理できるという、自動化ならではの大きなメリットを示しています。

Q5: 自動乳鉢「Tiny」を導入することで、研究開発サイクル全体にどのような戦略的メリット(効率向上)がありますか?

A5: Tinyの導入は、再現性の向上、手作業からの解放、そして開発全体のスピードアップという3つの価値をもたらします。

これは、私たちが掲げる「手作業×自動化=研究開発効率の飛躍的向上」の真の意味であり、管理職の方々にとっても特に重要な価値です。

1. 再現性の向上による「信頼できるデータ」の創出: 作業者やコンディションによる結果の「バラつき」がなくなり、常に一定の結果が得られるため、実験の前提条件が盤石となり、データの信頼性が飛躍的に高まります。

2. 手作業からの解放: 混錬作業に費やしていた時間をTinyが肩代わりすることで、研究者はより創造的で付加価値の高い業務に集中できます。

3. 試行錯誤の高速化による「開発全体のスピードアップ」: 信頼できるデータがより速いサイクルで生み出されるため、研究開発のPDCAサイクルそのものが加速し、開発全体のスピードが大幅に向上します